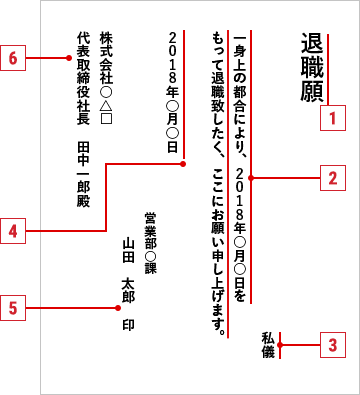

- (1)

- 表題は「退職願」。

「辞表」は一般的ではないので使用しない - (2)

- 「一身上の都合」以外の具体的な理由は記載しなくてよい

- (3)

- 書き出しは「私儀」または、「私事」。下ぞろえで記載する

- (4)

- 届け出年月日は提出日を記入する

- (5)

- 所属部署課名と名前、さらに押印を忘れずに

- (6)

- 宛名は会社の代表者を記入し、敬称は「殿」。自分の名前より上に書く

円満退社の秘訣、方法 退職理由の伝え方

<目次>

円満退社、退職とは何か? その意味は

円満とは、「物事の調和がとれて穏やかなこと」という意味です。上司や同僚に花束を贈られて、笑顔で送り出される姿を想像する方もいるのではないでしょうか。

そこまで派手な見送りはなくとも、退職時に上司や同僚、部下、会社との間に大きなトラブルもなく退職できれば、それは十分に「円満退社」と言って問題ないのです。

完璧な円満退職はほぼない

会社は組織で協力しながら仕事を進めています。一人欠ければ、その分の負担を誰かが負うことになります。

仕事の引き継ぎを完璧に行ったつもりでも、担当者が退職した後、何事もなく100%スムーズに事を運ばせるのはなかなか困難でしょう。

あなたが会社を辞めることで、少なからず周りの人たちに迷惑がかかることはやむを得ないのです。そうした際に、あなたが退職することを快く思えない人が出てくる可能性は否めません。

つまり、完璧な「円満退社」はほぼ存在しないのです。真実はともかく、表向き大きなトラブルなく退社できる(できた)場合は、それが「円満退職」と考えたほうが良いでしょう。

退職後も良い関係を構築、それはあなた自身の武器になる

同じ業界内で転職をすることはよくありますし、例え業界が違っても、転職先と現職(前職)の会社がビジネスでつながることもあります。

そうした際に、現職(前職)の会社の人と良い関係を維持できていれば、ビジネスがスムーズに進む可能性が高くなります。これから退職交渉を開始する人は、できるだけ現職(前職)の会社との関係を壊さないように注意しましょう。

では、円満退職を成功させるための流れと退職当日までのタスクを、順を追って見ていきましょう。

Step1退職の意思表示と退職願の提出

円満退社を望むのであれば、退職のルールをしっかりと守って退職の意思を伝えることが大切です。きちんとした段取りを踏まないと、それを理由に退職が認められなかったり、退職日の延長を余儀なくされたりする恐れがあります。守るべきことはきちんと守りましょう。

就業規則を確認、期日までに退職の意向を伝える

退職願は、一般的に退職日の1.5カ月前から2カ月前に提出すると言われますが、期日は会社によって違いがあることも。まずは自分の会社の就業規則を確認し、きちんと期日までに伝えるようにしましょう。

退職願の書き方、渡し方

退職事由を伝える際、口頭でのみ伝えることは避けましょう。退職願を書き、直属の上司に対面で手渡しします。

何も言わず上司の机の上に置いておくなどの行為はNG。社会人として、そのようなことは避けましょう。

口頭だけで退職の意思を伝えるのはNG。書面を直属の上司に手渡しで提出しましょう。

退職理由、本音で話す?嘘をつく?

退職願に記載する退職理由は、「一身上の都合」と書くのが基本ですが、退職願を手渡した時点で恐らく上司は理由を聞いてきます。その場合、本当のことを言うのが基本ですが、言葉や言い方を考えた方が良いケースもあります。

例えば、会社に不満があって辞める場合、正直に伝えると角が立ちます。また、同業他社に転職する場合、言い方を間違えると、「ライバル企業に寝返った」と受け取られてしまう恐れも。そうなると円満退社が遠のいてしまいます。

だからといって、嘘をつくのはよくありません。

今の業務に不満があるなら、「新しい仕事にチャレンジしたい」、人間関係に不満があるなら「新しい環境で、自分を試したい」」など、言葉の選び方や伝え方を工夫しましょう。

退職の意向を伝える際、全てを正直に話す必要はありませんし、話す必要がないことは言わなくても問題ありません。

例えば、転職先の社名を伝えた場合、良くない噂や情報を聞かされることもあります。相手は良かれと思って教えてくれるのかもしれませんが、不安になったり不愉快な気持ちになったりする可能性も。相手から聞かれるまでは、転職先の会社名は言わない方がベターです。

嘘はつかず、お互いが気分を害さない伝え方をするようにしましょう。

メンバーが一人減るということは、職場に残る人たちには少なからず負担がかかることになります。退職の意思を伝える際は、「迷惑をかけて申し訳ない」と誠意の気持ちをもって伝えることが大切です。万が一、会社に不満があって「こんな会社辞めてやる」と心の中では思っていたとしても、絶対にその態度を表に出さないようにしましょう。

Step2業務の引き継ぎ

円満退職を成功させるには、できれば自分が担当している業務が落ち着く時期や、プロジェクトが終了する時期など、仕事の切れ目となるタイミングに合わせましょう。そうすることで、迷惑を最小限に抑えるのも一つのポイントです。とはいえ、なかなか仕事の切れ目に合わせて転職先を決めることも難しいでしょう。継続している業務がある場合、他のメンバーに引き継ぎを行う必要があります。

仕事の引き継ぎに最大限努力する

在職中の担当業務は、しっかりと他の人に引き継ぐようにします。自分はその業務に慣れていても、後任者にとっては初めての業務という場合もあります。また、後任者も自分の仕事を抱えながら引き継ぎの時間を作ってくれています。初めての人でも業務を理解することができる、端的でわかりやすい資料作りや説明をするなど、引き継ぐ人のことを考えて、できる限りの努力をしましょう。

Step3必要な手続きの確認

退職時には、提出すべき書類や受領すべき書類、会社から借りていた備品の返却など、さまざまな手続きを行う必要があります。

場合によっては、次の会社へ入社する際に必要な書類を作成してもらう必要がある場合も。

退職後に何度も会社に足を運ぶのは、気まずいものです。

退職が決まったら、必要な書類や手続きをしっかり確認し、最終出社日までに漏れなく対応するようにしましょう。

Step4関係各所への挨拶

退職日、もしくは最終出社日の10日前頃から、業務を進めるうえで関係のあった別部署の方や、取引先の担当者の方などに退職のご挨拶をしておきましょう。

最近は一斉メールで挨拶を済ませる方も多いですが、特にお世話になった方には可能なかぎり直接挨拶することをおすすめします。

Step5退職日当日の心得

退職日当日は、返却するもの、受領するもののチェックを忘れずに。抜け漏れのないように対応しましょう。

また、自分のデスクや使用していた場所をきれいに片付け、上司や同僚に最後の挨拶をします。お世話になったお礼はきちんと伝えましょう。

円満退職できなかった、と感じる その理由とは?

円満退社を望んでも、思ったようにいかないケースもあります。円満退社できない理由やその原因を知って、退職交渉を行う前に対策を立てましょう。

上司が退職願をなかなか受け取ってくれない

退職願を上司に渡そうとしてもなかなか受け取ってくれない、上司が不在なことが多く、手渡しができないというケースがあります。

手渡しが難しいようであれば、先に上司へ退職の意向を電話やメールで伝え、書類を提出できるタイミングがいつになりそうか確認します。それでも、なかなか時間が取れない、あるいは会っても受け取ってもらえないということであれば、人事部長に直接退職願を提出しましょう。

退職願を人事部長に提出した際は、提出後に必ず上司へ電話かメールで退職願を提出した旨を伝えましょう。退職の意思を伝えた日を明確にする目的もありますので、できればメールの文面で残しておくことをおすすめします。

本来であれば直接渡すのがマナーですが、提出できないことを理由に退職日がずれてしまうのは、転職先にも迷惑がかかってしまいます。退職日を考慮し、退職願を提出すべき期限を意識して動きましょう。

退職日の先送りを要求された、強く引き止められた

人材不足が問題となっている現代社会。企業側からすると、今いる貴重な人材を手放すのは痛手です。強く引き止められることもあるでしょう。

企業によっては、「給料アップ」「希望する部署への異動」など、待遇や環境を改善する提案をしてくる可能性もありますが、これらはその場しのぎの可能性も高いものです。

場合によっては、「今担当しているプロジェクトが終了するまでは辞めないでほしい」などの理由をつけて、退職日の先送りを求めてくる場合もあります。

転職先が決まっている場合は情に流されず、退職の意志が固いことをしっかりと伝えるのが大切です。

引き継ぎがうまくいかない

あなたが退職する際は、担当業務を誰かに引き継ぐ必要があります。しかし、人手不足や忙しさのあまり後任者がなかなか決まらないケースや、決まったとしても引き継ぎが進まないということもあり得ます。その際に「引き継ぎが完了するまでいてほしい」と引き止められることもあるかもしれません。

そのような事態を避けるため、引き継ぎ書類や手順などをきちんとまとめておくようにしましょう。書類の存在を関係者に伝えておけば、引き継ぎの責任は果たせます。

退職交渉がスムーズに出来なかった時のリスクは?

退職の意向を伝えた際、まったく引き止められないのも悲しいですが、強引な引き止めに遭い、スムーズに退職できないのは問題です。場合によっては転職に影響することもあるので、注意が必要です。

入社日変更、延期を余儀なくされることも

退職日を先送りされたことによって、転職先の入社日を変更、延期せざるを得ない場合もあります。転職先に入社日延期を申し入れ、交渉がうまくいけば良いですが、予定日に入社できない場合、内定を取り消されてしまう可能性も否めません。一度入社日を延期してくれたとしても、再度延期の必要が生じた際に内定を取り消されるケースもあります。

転職先の企業もあなたが入社することを前提として準備を進めています。入社日がずれ込むと、ビジネスプランが狂いますし、予定(約束)を守れない人、スケジュール管理能力がない人とみなされる恐れも。そうなると、採用を取り消されてしまうのもやむを得ません。

取引先や業務で関わりがあると、関係がネックになることも

取引先に声をかけられて転職する、業務で関係がある会社へ転職をするといった場合、社員の引き抜きと思われ、上司や社長が良く思わない可能性があります。円満退社が難しくなるだけでなく、会社同士の関係やビジネスの取引などに影響が出てしまうこともあるので、注意しましょう。

あなたの強い意志を理解してもらう努力をすること

転職を決めたのであれば、強い意志を持って思いを伝え、理解してもらうことが大切です。あなたの人生であり、あなたが思い描いたキャリアステップなのですから、後悔するようなことがないようにしてください。

しかし、努力をしてもうまくいかない場合もあります。

先に述べましたが、完璧な「円満退社」は困難です。あなたが現在の職場で働いて結果を残している以上、会社にとってマイナスが生じることは間違いありません。そんな中で、辞める側も努力し、できる限りベターな方法を見つけていくしかないのです。

パソナキャリアでは、利用者の皆さまが内定獲得後、円満退職を実現できるように転職コンサルタントが退職交渉のサポートもいたします。ぜひご活用ください。

おすすめ記事

入社前後に確認すべき公的手続き

- 今までは会社で行ってもらえた公的手続き。転職のタイミングにもよりますが、転職先が決まっていれば次の会社でだいたいの手続きは行ってもらえます。しかし、転職先が決まっていない場合には自分で手続きを行うこともありますので、退職が決まったら何をいつするべきかを早めにチェックしておきましょう。

- 内定・入社

退職手続きに必要なことチェックリスト

- 「立つ鳥跡を濁さず」と言うように、引き際はスマートにするのが退職時のマナーです。会社に返却するもの、会社から受け取らなくてはいけないものを事前に確認して今の会社と新しい職場に迷惑をかけないようにしましょう。

- 内定・入社

転職時に退職金はいくらもらえる?退職給付制度の仕組みと種類

- 勤めていた会社を退職する際、その会社に退職給付制度があり、勤続年数などの条件を満たしている場合には、退職金を受け取れます。退職金が支給されれば、貯蓄の一部にしたり、転職活動中の生活資金に役立てたりできるでしょう。 では、実際にはいくらくらいもらえるのでしょうか。 今回は、退職給付制度の種類や仕組み、転職時にもらえる退職金の金額、転職前に知っておきたい注意点などについてご紹介します。

- 内定・入社

退職手続きガイド いつ出す?いつもらう?必要書類チェックリスト

- 会社を退職する際、済ませておかなければならない手続きがいくつかあります。どの手続きをいつまでに行う必要があるのか、退職前に抜け漏れなく確認し、今の職場と新しい職場に迷惑をかけないようにしたいものですね。今回は会社を退職するときに必要な手続きや期間、必要書類などについて、退職の流れに沿ってご紹介します。

- 内定・入社

内定承諾書とは?書類の内容で確認すべきポイントと返信するときマナー

- 企業から内定が出ると、多くの場合「内定承諾書」の提出が求められます。内定承諾書に署名し捺印をすると、入社の意思があると見なされ、入社がほぼ確定したことになります。しかし、まだほかの企業にも応募していて採用の結果を待っているときなどは、内定承諾書を提出する前に内容の確認が必要です。この記事では、内定承諾書に記入する前に確認すべきことや注意点、提出時の対応マナーなどについてご紹介します。

- 内定・入社

「職場の人間関係がストレス…。」仕事の辛さレベルに応じた対処方法

- 厚生労働省が平成29年に実施した調査では、仕事の質や量、失敗などに並んで、職場での人間関係がうまくいかないことが、ストレス要因の上位に入るという結果が出ています。職場で何かしら人間関係に悩んだ経験を持つ方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、仕事で人間関係のどんなところにストレスを感じる要因があるのか、またストレスのレベル感について、具体的な対処方法などを紹介します。

- 内定・入社

年収800万円以上、年収アップ率61.7%

ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します

仕事のやりがいは何ですか?

今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?

あなたにとってのワークライフバランスとは?

パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。