ハイキャリアの転職に特化したコンサルタントが、最適なポストを提案します

仕事のやりがいは何ですか?

今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?

あなたにとってのワークライフバランスとは?

パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。

1979年の発売以来、世代を超えて愛される「うまい棒」。1本10円の手ごろさ、豊富なフレーバー展開で、40年にわたり存在感を示している。

原料費が高騰しても1本10円を貫き、品質を維持しながらチャレンジし続ける。その根底にあるのは、駄菓子ならではのゆるさ、面白さだ。

そんな国民的駄菓子が誕生した経緯や、面白い味を追求した秘話、これからの展望について、販売元であるやおきん営業企画部・商品課の田中浩次さんに伺った。

── うまい棒は1979年に誕生し、今年で40周年。当時、こうした棒状のスナック菓子は珍しかったそうですね。

田中浩次さん(以下、田中):当時はコーンパフのお菓子を製造する「エクストルーダー」という機械が出回り始めた時期で、各駄菓子メーカーもさまざまなスナック菓子をこぞって開発していました。そんな中で、当社としても独自性を出すべく考え抜いた結果、行き着いたのが“長い棒状のスナック”です。

実はこれ、当時としては難しい技術でした。コーンパフは原料のコーンに熱と圧力を加え、型にはめて押し出しながら作るのですが、長くするには成形機から出てくるときにパフを引っ張らないといけない。また、一定の長さで均一にカットするのも苦労した点ですね。製造元のリスカ株式会社さんと一緒に試行錯誤しながら、製品化を進めていきました。

── 長い棒の形状だけでなく、一つひとつのスナックをパッケージングした“個包装”も、当時としては画期的だったとか。

田中:そのころは駄菓子屋さんが全盛で、ほとんどのお菓子が包装されずに売られていました。串イカなどはむき出しのまま大きなポットに入れて売られ、あられなどもそのままガラスのケースに入れられていた。また、他社さんのスナック菓子も大きな袋に60~100本が詰められていて、一つひとつ個包装というのは当時の常識からするとあり得なかったと思います。

ただ、パフスナックの場合、まとめての包装だと開封後にどんどんしけってしまい、おいしさが長持ちしません。1本1本おいしく食べてほしいということと、子どもが駄菓子屋で買ってその場で食べるだけではなく、河川敷や学校の校庭など、遊びに行った先々でいつでも食べられるようにと個包装にこだわりました。

── 成形技術が難しく、そのうえ個包装。それを1本10円で売るのは相当大変だったのではないですか?

田中:そうですね。当時は串イカも1本30円でしたし、10円の商品というのは今よりも少なかったと思います。その中で、おいしさにこだわりつつ個包装を実現するためには、あらゆる点でコストダウンが必要でした。

まずは製造時の効率化、さらには包材や運搬資材のロスを減らすこと。うまい棒を包むフィルムにしても元の大きい原紙からなるべくロスが出ないよう無駄なく使う。トラックで運搬する際にも段ボールの容量ぴったりまで詰め、なおかつ車両の積載量いっぱいまで載せるとか。我々や工場だけでなく資材屋さん、配送業者さんも含め、チームとしてコストダウンを図るべく知恵を絞りました。

── 1本10円はそうした努力のたまもの。とはいえ、今は当時より原料費も上がっていますし、維持するのは大変なのでは?

田中:正直、これまでにないくらい厳しい状況です。ただ、今後も1本10円にはこだわっていきたい。「10円=1うまい棒」みたいに、貨幣価値に例えられることもありますし、なんとか頑張っていきたいですね。

── 1本10円の恩恵を受けた子どもは、たくさんいると思います。僕自身も子どもの頃は、遠足の時に予算内でたくさん買えるうまい棒を軸に、持っていくお菓子の構成を組み立てていました。種類もたくさんありますし、友達と交換もしやすいので重宝したのを覚えています。

田中:ありがとうございます。やはり、うまい棒は種類が多数あるのも大事なポイントです。100円あれば、10種類の味を楽しめる。その中から好みの味を探していく面白さを感じていただきたいんです。

── 確かに、うまい棒はお気に入りの味が人によって違いますよね。

田中:30代40代の方に話を伺うと、最初に食べた味や子どもの頃に好きだった味を、そのまま思い出の味として記憶されている方が多いようです。それはおそらく、多くの人にとって駄菓子が人生で初めて“自分の意思”で買うものだからではないでしょうか。おもちゃや本は親御さんなどから買い与えられますが、駄菓子はおこづかいを握りしめて、自分で選んで買いに行きます。そうした体験も込みで、最初に食べた味が記憶に残りやすいのだと思います。

── ちなみに、これまで何種類くらい出ているんですか?

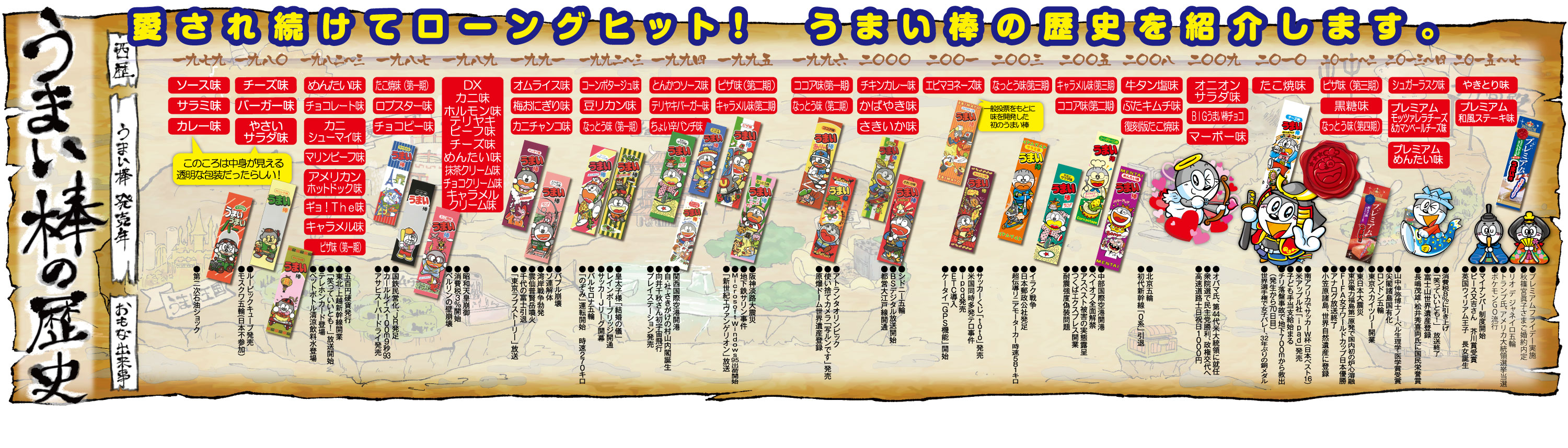

田中:限定品も含めると60種類以上ですね。

── 60! 年に1本以上は新作が出ていると。

田中:計算上はそうですね。最初は「ソース味」から始まり、同年に「サラミ味」、「カレー味」、翌年には「チーズ味」、「バーガー味」、「やさいサラダ味」と、早くも6種類になっていました。1982~83年ごろからは「めんたい味」、「チョコレート味」「カニシューマイ味」など、ちょっと変わったものが増えてきた感じですね。

また、既存の味もマイナーチェンジを繰り返しています。例えば、ソース味も今は「とんかつソース味」になっていて、ポークのエキスを入れたり、とんかつ定食に付く“からし”を表現するために香辛料でぴりっとさせたりという具合ですね。単体の味ではなく、いろんな要素が複合することで味が多彩になり、より面白いものができると考えています。

── これまでのラインアップを振り返ると、トリッキーな味がたくさんありますね。例えば「マリンビーフ」とか。

田中:マリンビーフは、するめを作る時に出るイカの粉とビーフのエキスを混ぜて仕上げたものです。イメージ的には、イカ焼きをステーキのように甘辛のタレで食べるといった発想でした。ただ、これはあまりヒットしませんでしたね。ちょっと時代が早すぎたのかもしれません。

あとは「餃子味(ギョ!the味)」なんかも、わりとチャレンジングな商品でした。当時、有名店の餃子をたくさん集め、すりつぶして混ぜたり、パウダーとして振りかけてみたり。開発室はニンニクとニラの香りが充満していたそうです。結果、完成度の高いものができたのですが、逆にリアルを追求しすぎてしまったために、ニンニクの風味が苦手な人には強烈すぎたのか短命で終わってしまいました。

── それ以外にも、チャレンジングなものばかりです。というか、「コンソメ」や「のりしお」といったスナック菓子におけるスタンダードな味って、うまい棒にはほとんどないですよね。

田中:そうですね。やはり10人が10人ともおいしいというよりは、そのうち何人かは「なんでこの味出したの?」って疑問を持つようなものの方が、強く記憶に残りやすいと思うんです。その方が面白いですし、大人になってからも時々思い出して食べていただけるのではないかと。そういう意味で、あまりスタンダードな味は出していなかったですね。

── そもそも、初年度に「サラミ味」という、子どもにはまったくなじみのない味を出していますからね。

田中:子どもって、子ども扱いされるのを嫌がるんですよ。ですから、小学生が買うものでも、ことさらに子どもを意識しすぎないようにしています。逆にサラミ味のように、少し背伸びをしたような味もいいのではないかと。

ちなみに、サラミ味は当時の社員が居酒屋で飲んでいる時に食べたサラミがおいしくて、発案されたものです。めんたい味も、ある社員が「九州出張の際に食べためんたいこで何かできないか」と考えたのが発端。当時、めんたいこ自体がまだ全国的には知られていませんでしたから、これは珍味として面白いんじゃないかと開発に至ったようです。結果的にめんたい味は最初の大ヒットとなり、うまい棒自体の認知度をぐぐっと高めてくれました。私自身も小学生の時によく食べた、思い出の味ですね。

── そういえば「やさいサラダ味」。おいしいんですが、「サラダ味」ではないなぁと思うんですけど(笑)。なぜやさいサラダ味になったのでしょう?

田中:これは聞いた話になってしまいますが、最初は「野菜ジュース」みたいな味で商品化しようとして見送られたと。そこから基本的にはサラダにかけるドレッシングをガーリックのフレーバーで表現し、野菜のエキスかパウダーを入れる形になったようです。ガーリックの味で受け入れられているようです。

── 攻めた味というと「ガリガリ君」の赤城乳業さんと似ていると思ったのですが、意識されたりはしますか?

田中:カテゴリーとしては違うんですけど「コーンポタージュ味」、「ナポリタン味」といったチャレンジにはシンパシーを感じますね。

── サラミ味、めんたい味のように、社員の方々のひらめきが商品化につながることは多いのでしょうか?

田中:そうですね。基本的には社員が個々に面白いと思うものが、アイデアの発端になることが多いです。ワンフロアで全員が仕事をしているので、ヒントのようなものも共有されやすいんです。例えば先ほどの居酒屋の件だったり、社員が配る旅行のお土産を見て、「これで何かできないかな」という話になったりすることもあります。商品開発とは関係ない他部署からも、さまざまな提案が寄せられますよ。

── アイデアの種を共有し、気軽に提案できる風土が根付いているわけですね。

田中:ただ、毎年必ず新商品を出すノルマがあるわけではなくて、「いいものができたら出す」というスタンスです。これまでの年表を振り返っても、何年も新しい味が出ていない期間もありますし、1年で立て続けに6つも7つも出すこともあったりします。企画や試作はつねに進めていて、品質をクリアし、なおかつ面白いものができた段階で販売できるようにしています。

── 結果、60種類以上になったと。これからもどんどん増えていきますか?

田中:はい。とはいえ、お店に置いてもらえる種類の数にも限りがありますし、工場の生産効率なども考えると際限なく増やすことはできません。そのため、現在は常時発売するのは14~15種類に絞っています。となると、新しい味ができたときに現状のラインアップから何か一つを落とさないといけないんですよね。どれも外しがたいものばかりですので、いったん新商品の話が保留になって次の機会を待つ、といったこともあります。

── 厳選された15本の中に食い込むのはかなり大変そう……。アイドルの選抜やサッカーの入れ替え戦みたいですね。

田中:狭き門ですね。ランキングは1位が「コーンポタージュ味」、2位が「チーズ味」、3位が「めんたい味」、4位が「やさいサラダ味」、5位が「たこ焼味」。6、7位は「シュガーラスク味」、「サラミ味」「テリヤキバーガー味」あたりが月々入れ替わってきます。

めんたい味やサラミ味、コンポタ味あたりはつねに売り上げ上位のため外せない。あとは15本全体のバランスもあります。例えば「納豆味」なんかは若干キワモノで、必ずしも売り上げ上位というわけではありませんが、これを落としてしまうと何となく寂しい。また、「牛タン塩」は東北エリアで根強く支持されていて、お土産としても好評です。そう考えると、これもなかなか落とせない。他にも、たとえ不人気だったとしても、うまい棒シリーズとして必要なキャラみたいなことも考慮して選ぶようにしていますね。

── 田中さんの口からもたびたび「面白い」という言葉が出てくるように、うまい棒はおいしさだけでなく、“面白さ”をとても大事にされていると感じます。

田中:そうですね。新商品を作るにあたっても、イベントを仕掛けるにしても、より面白い方向性、インパクトのあるものを目指しています。例えば、当初は「エビチリ味」を作ろうと試行錯誤していたところ、酢豚っぽい味になったとしますよね。そこで頑なにエビチリを貫くのではなく、「酢豚味の方がインパクトあって面白いよね」となれば、そのまま酢豚にスライドするようなこともあり得る。これからも、そんな駄菓子ならではのゆるさを許容しながら、より楽しくなる方向性を探っていきたいと思います。

── 消費者も食べ方を工夫したりして、うまい棒で遊んでいる印象があります。

田中:「食べ物で遊ぶ」というのは聞こえが良くないんですが、楽しみながら食べていただくというのは駄菓子の本懐かなと。

── 田中さんのおすすめの食べ方はありますか?

田中:複数種類をいっぺんに食べる方法です。何年か前にタカラトミーアーツさんが「うまい棒スティックパーティー」という、うまい棒を細切りにして、スパイラル状態にしオリジナルの味が楽しめる商品を発売していました。例えばチーズとカレーで「チーズカレー味」になる。これを発展させて3種類にすると結構いろいろな変化が生まれます。

個人的なおすすめはチーズ味とコンポタ味とシュガーラスク味をいっぺんに食べることです。まずシュガーラスクの甘さが広がります。チーズとコンポタはコクがあるんですが、その塩気がシュガーの甘さを引き立てるんです。反対にたこ焼味は何と混ぜても全てを打ち消してしまいます。

── 過去に「うまい仏」をつくられていた現代美術作家の河地貢士さんにインタビューしたことがあります。アートの題材にされることについては歓迎なのでしょうか。

田中:キャラクターやうまい棒のフォルムなどをクリエイターさんのインスピレーションで作品に仕上げていただいた「うまい棒×CREATORS展」を8月に開催しました。そういう意味ではアートに対しても懐が深い方かなとは思います。

今日も#うまい棒クリエイターズ2019

— 【公式】うまい棒ツイッター (@Umaemon_40th) 2019年8月27日

始まります!

君もこれをかぶりに来ない…? pic.twitter.com/zKM1Ij3vlC

── 最後に、うまい棒の今後の展望を教えてください。

田中:まずは、めんたい味やコンポタ味に続く、定番の人気商品を新たに生み出していきたいですね。あとは日本だけでなく、海外にもうまい棒の楽しさを広げていきたい。実は、以前にアフリカで街行く人にうまい棒全種類を食べてもらい、好きな味を調査したところ、「シナモンアップルパイ味」がダントツ1位だったんです。日本では「うまい棒=塩気のある味」というイメージが根強く、甘いフレーバーはそこまで人気ではないのですが、先入観がない状態だとこういう結果になるのかと、面白い発見でしたね。ですから、海外限定の味を出してみるのもアリかもしれません。

他にも、うまい棒のキャラクターである「うまえもん」や、その妹の「うまみちゃん」を使ったグッズ、イベントなどもどんどん仕掛け、駄菓子の枠にとどまらず、うまい棒の世界観を広げていきたいと考えています。

── パッケージに描かれている彼、「うまえもん」という名前だったんですね。

田中:つい最近まで正式名称はなくて、「うまえもん」や「うまい棒くん」「うまい坊や」など、地域ごとに好きに呼ばれていました。ですから、あえてこちらが今さら正式名称をつけるのも無粋かなと思い、そのままにしていたのですが、2017年に「うまみちゃん」という妹キャラが登場し、兄の名前もあった方がいいということで「うまえもん」と表記するようになったんです。といっても、大々的に公式発表をしたわけではなく、なし崩し的にパンフレットなどに表記するようにしただけなんですけどね。

── あのキャラクターに寄せているのではないか、という声も一部にはありますよね。

田中:「某えもん」に似ているという声があることは、我々も承知しています。ただ、よく見ると似ている部分もあるかもしれませんが、ちょっと違うかなという部分もありつつ。何も見ないで描くと「うまえもん」になるのかなと。

── 失礼しました。ともあれ、今年はうまい棒40周年。さらなる盛り上がりを期待しています。

田中:はい。今年は40周年ということで、11月11日を「うまい棒の日」として正式登録しました。11月11日はポッキーやプリッツ、チンアナゴなど、多くの棒状のものが記念日登録していてライバルは多いのですが、どんどん盛り上げていきたいですね。

先日配信開始されたうまい棒の時計アプリと連動したイベント・キャンペーン等も予定しています。11月11日11時11分11秒に何かが起こります。楽しみにしてください。

僕らがそうだったように、今の子どもたちにもうまい棒のおいしさ、面白さを感じてもらい、大人になってからも思い出してほしい。今は少子化で子どもさんの数が減っていますが、だからこそ、あらゆる角度からうまい棒の世界観に触れてもらえる機会を増やしていきたいですね。

取材・文:榎並紀行(やじろべえ) 編集:はてな編集部 撮影:小高雅也

取材協力:株式会社やおきん(田中浩次さん)

田中浩次:2000年入社。生産管理、営業課を経て、2014年商品課に所属。商品企画の他、広報、品質管理等にも携わる。

「11月11日はうまい棒の日」公式サイト:https://umaibou.jp/news/373.html

うまい棒40周年記念した時計アプリ「なにがでるでる うまい棒時計」無料配信中 App Store / Google Play

対応OS:iOS10.0 or later / Android 要件5.0 以上

あなたの今までの経験を生かして、新たな仕事にチャレンジしてみませんか?専門のキャリアアドバイザーが、あなたの今までのキャリアや今後の展望などをお聞きし、あなたに合った企業・仕事をご紹介します。「まだすぐに転職するかはわからない……」というあなたも、まずは最新の転職動向を知るところから始めてみませんか?

▼パソナキャリアのアドバイザーとの面談でキャリアの幅を広げよう

「シンクタンク」とは?意味や仕事内容、転職方法をプロが解説

あなたは面接でどう見られている? 7秒で選ばれ、30秒でアピールできるイメージ戦略を考えよう

「自分の能力、その全てを振り絞って挑戦するから面白い」45年間まだ見ぬ財宝を探す、トレジャーハンター・八重野充弘さん|クレイジーワーカーの世界

元・引きこもりが「逆就活サイト」で就職、そしてヤフーに転職するまで

徒弟制度に憧れ帰化。筋肉と庭園を愛する庭師、村雨辰剛さん |クレイジーワーカーの世界

このくしゃみ、花粉症と思ったら「生物アレルゲン」が原因だった!? 専門家に聞いた、オフィスや家での対策法

年収800万円以上、年収アップ率61.7%

仕事のやりがいは何ですか?

今の仕事で満足な点と変えたい点はありますか?

あなたにとってのワークライフバランスとは?

パソナキャリアはあなたのキャリアを相談できるパートナーです。キャリアカウンセリングを通じてご経験・ご希望に応じた最適な求人情報をご案内します。